Ubuntu16.04で液晶タブレット(UGEE HK1560)をデュアルディスプレイで使うとき、ペンタブレットの入力を片方のディスプレイのみにマッピングするためにはxinputの"Coordinate Transformation Matrix"プロパティを使う。

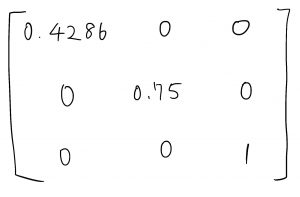

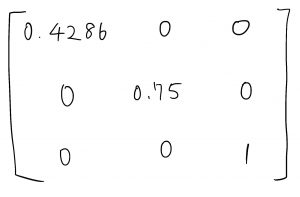

私の場合は左のディスプレイ(液晶タブレット)が1920x1080で右のディスプレイが2560x1440だ。つまり液晶タブレットの入力はそのままだと2つのディスプレイをつなげた4480x1440の長方形にマッピングされる。これを左のモニターのみにマッピングするためには、x座標0~4480を0~1920に、y座標0~1440を0~1080に写像するような変換行列を用いる(3行3列の1はたぶん筆圧は無変換っていう意味だったと思う)。

さて、これを実行するコマンドは

xinput set-prop "UC-Logic TABLET MONITOR Pen" --type=float "Coordinate Transformation Matrix" 0.428571 0 0 0 0.75 0 0 0 1

だった。Ubuntu16.04では。

Ubuntu18.04にしてからこのままのコマンドでは以下のようなエラーを吐くようになった。

X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)

Major opcode of failed request: 131 (XInputExtension)

Minor opcode of failed request: 57 ()

Serial number of failed request: 19

Current serial number in output stream: 2

なんだこれは?ググっても全然わからない。そもそもLinuxでペンタブレットを使おうという変態の絶対数が少ない。

xinputでデバイス名を確認したらこうなっていた

⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]

⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ UC-Logic TABLET MONITOR Mouse id=10 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ E-Signal COUGAR Minos X3 id=11 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ E-Signal COUGAR Minos X3 id=12 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ LingYao ShangHai Thumb Keyboard id=16 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ UC-Logic TABLET MONITOR Pen Pen (0) id=18 [slave pointer (2)]

⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]

↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]

↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]

↳ Power Button id=7 [slave keyboard (3)]

↳ Sleep Button id=8 [slave keyboard (3)]

↳ UC-Logic TABLET MONITOR Pen id=9 [slave keyboard (3)]

↳ Mistel MD600 id=13 [slave keyboard (3)]

↳ Mistel MD600 id=14 [slave keyboard (3)]

↳ LingYao ShangHai Thumb Keyboard id=15 [slave keyboard (3)]

↳ E-Signal COUGAR Minos X3 id=17 [slave keyboard (3)]

理屈はわからないが、なぜかこれまで使っていたデバイス名"UC-Logic TABLET MONITOR Pen"はキーボード扱いになっていた。その代わりに"UC-Logic TABLET MONITOR Pen Pen (0)"という怪しげなデバイスが出現している。先ほどのコマンドのデバイス名をこちらに入れ替えたところ、成功した。

LinuxでHK1560は普通に使える。筆圧も取れる。ワコムの同サイズ製品は18万円するのに対してHK1560は現在4万円だ(こちらはFHDであちらは4Kだが)。ガラスの厚みによる視差は液タブの宿命として当然あるが、それはワコムだろうとゼロにはできない以上程度の問題でしかない。発色が悪いと言われている(おそらく1677万色ではない)が、僕はそもそもきちんとキャリブレーションされたモニターを一つも所有していないのでこれを問うのは無意味だ。ペン先の沈み込みもよく不安がられる要素だが、ワコムの飛び出したり引っ込んだり不安定なペン先よりは弾力のあるこちらのペンの方が描きやすく、筆圧も自然につけられる。ワコムはドライバが不安定だと言われるが、こちらはLinuxで幅広く使われているxinputで作業中のトラブルは一度もない。

描画ソフトにはKritaを使っている。非常に大きな特徴として消しゴムツールが存在しない(全てのブラシツールに消しゴムモードがあり、オンオフして使う)ことが挙げられるが、慣れればどうということはない。

実はメインマシンをUbuntuに変えるときにこの辺りの用途がきちんとこなせるか不安だったのだが、マッピングを解決するだけですぐに使えたことで僕の中でのUbuntuへの信頼が高まった。

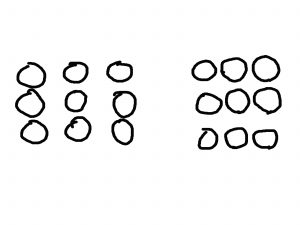

今日のUI心理学

2.2 類同

見た目が似ているものはグループとして見える。当たり前だね。小学生がやるみたいにメニューの項目で1つずつ色を変えたりしてはいけないということだ。